Partager

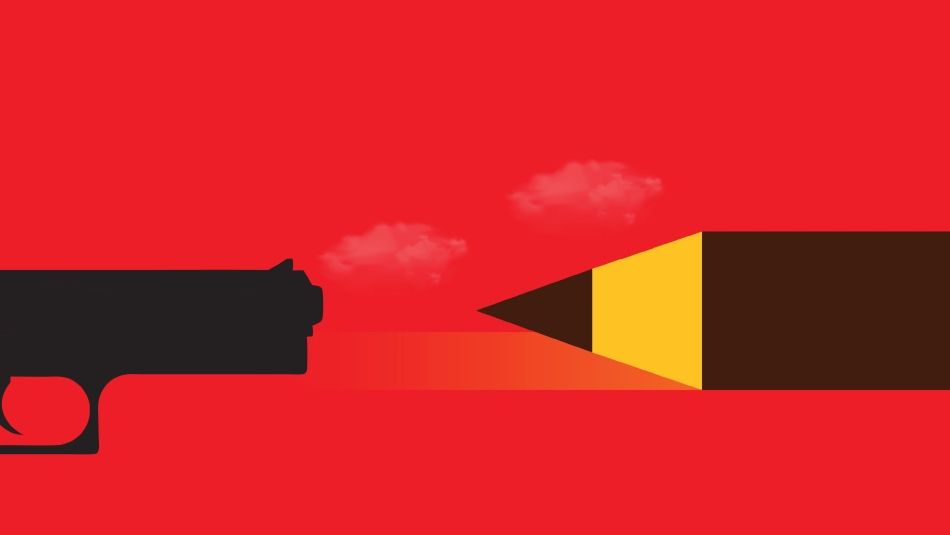

Unifor continue de soutenir ses membres travailleuses et travailleurs des médias et journalistes en soulignant le 2 novembre comme la Journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes commis contre les journalistes.

En cette journée, nous élevons nos voix pour demander justice dans le monde pour tous les journalistes qui font face à de graves menaces et à des actes de violence pour la seule raison qu’ils et elles font leur travail, en révélant la vérité et en demandant des comptes aux puissants.

Les journalistes se tiennent aux premières lignes pour défendre la démocratie, la liberté d’expression et le droit à l’information. Cependant, les personnes qui commettent contre eux des actes de violence échappent trop souvent à la justice.

Selon l’UNESCO, plus de 1 700 journalistes ont été tués depuis 2006 à cause de leur travail, et près de 90 % de ces crimes n’ont toujours pas été résolus sur le plan judiciaire. Les auteurs de ces crimes odieux – allant d’actes de harcèlement jusqu’à des enlèvements, des disparitions forcées, de la torture et des meurtres – sont rarement traduits devant la justice.

Le conflit en cours à Gaza a mis en lumière une troublante flambée de violence contre les journalistes présents dans les zones de guerre. Les journalistes qui couvrent le conflit, dont la plupart sont originaires de cette région, ont vécu des bombardements aériens, des arrestations et des actes d’intimidation.

Le 17 octobre 2024, les enquêtes préliminaires du Comité pour la protection des journalistes (CPJ) ont révélé qu’il y avait au moins 128 journalistes et travailleuses et travailleurs des médias parmi les dizaines de milliers de personnes tuées à Gaza, en Cisjordanie, en Israël et au Liban depuis le début des hostilités, ce qui en fait la période la plus meurtrière pour les journalistes depuis que le CPJ a commencé à recueillir des données en 1992.

Ailleurs dans le monde, les journalistes du Mexique, de l’Afghanistan et des Philippines continuent de faire face à une violence meurtrière, alors qu’un grand nombre sont visés en raison des enquêtes qu’ils mènent sur la corruption, le crime organisé et les violations contre les droits de la personne. Au Mexique, 163 journalistes ont été assassinés et 32 autres sont disparus depuis l’an 2000, ce qui fait de ce pays l’une des régions les plus dangereuses au monde pour les travailleuses et travailleurs des médias en dehors d’une zone de guerre.

Le fait que leurs meurtriers ne sont pas traduits devant la justice pour répondre de leurs actes est un rappel saisissant de l’impunité qui prévaut dans les zones de guerre du monde entier. Au Canada comme aux États-Unis, deux pays considérés comme des bastions de la liberté d’expression, les journalistes sont souvent la cible de graves menaces pour leur sécurité et se voient contraints de travailler tout en redoutant de subir de la violence ou du harcèlement, notamment des tentatives d’intimidation juridique, des menaces et du harcèlement en ligne.

Savanna Craig et Brandi Morin sont deux exemples poignants de cette réalité. Ces deux journalistes canadiennes, qui prennent ouvertement la défense des droits des Autochtones, ont subi du harcèlement et reçu des menaces en raison de leur travail. Savanna Craig, une journaliste d’enquête, a fait l’objet d’une intimidation marquée après avoir dénoncé la corruption des entreprises en lien avec la détérioration de l’environnement. Bambi Morin, une journaliste autochtone lauréate d’un prix, a reçu de nombreuses menaces et subi du harcèlement pour ses reportages sur les femmes autochtones disparues et assassinées et l’exploitation des territoires autochtones.

Le Canada a été critiqué par les Nations unies et d’autres organisations internationales pour avoir manqué de protéger sans réserve la liberté d’expression. L’Association canadienne des journalistes a demandé à maintes reprises au gouvernement de faire davantage pour protéger la liberté de la presse et prévenir le harcèlement contre les journalistes et les autres manœuvres visant à les empêcher de faire leur travail.

En cette Journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes commis contre les journalistes, Unifor demande lui aussi au gouvernement de prendre des mesures plus énergiques pour protéger les journalistes et faire en sorte que les personnes qui commettent des crimes contre eux soient tenues responsables de leurs actes. Nous demandons instamment aux gouvernements du monde entier de faire ce qui suit.

- Renforcer leurs cadres juridiques afin de protéger les journalistes et de faire respecter le droit à la liberté d’expression.

- Mener des enquêtes sur tous les crimes commis contre des journalistes et engager des poursuites afin que justice soit rendue.

- Offrir une formation sur la sécurité et mettre en place des mesures de soutien pour les journalistes qui travaillent dans des zones de conflit et des régions à risques élevés.

- Réprouver et prendre des mesures contre les actes de harcèlement, d’intimidation et de violence commis contre les journalistes dans les pays démocratiques, y compris au Canada.

Depuis des années, Unifor fait pression en faveur du soutien aux nouvelles locales et nous poursuivrons ce combat pour les journalistes et les travailleuses et travailleurs des médias sur le terrain. Notre syndicat a mis sur pied un comité consultatif spécial chargé de hiérarchiser les nombreux problèmes auxquels sont confrontés les travailleuses et travailleurs des médias dans le secteur, d’une manière qui leur soit utile et efficace.

Unifor a également apporté son soutien aux journalistes qui ont été victimes de harcèlement et s’efforce de stopper le phénomène à la source,en particulier avec la montée de politiciens conservateurs comme Pierre Poilievre, qui critiquent avec suffisance les journalistes et les travailleuses et travailleurs des médias et menacent de les priver de moyens financiers, y compris pour la CBC.

La liberté de la presse est un principe fondamental de la démocratie et des droits de la personne. Sans elle, les sociétés perdent la capacité de dénoncer les crimes des puissants et de leur demander des comptes. Le 2 novembre, nous nous tiendrons aux côtés des journalistes du monde entier et lancerons un appel en faveur de la fin de l’impunité pour les crimes commis contre eux.