INTRODUCTION

Le Groupe de travail national sur le climat d'Unifor a été créé en 2022. Il s'agit de l'une des premières mesures du syndicat de ce type au Canada, qui vise à relever de front les défis posés par les changements climatiques et les politiques climatiques du gouvernement. Depuis sa création, le Groupe de travail national sur le climat a pour principe fondamental qu'aucun travailleur ou travailleuse ne doit être laissé pour compte. Tout en reconnaissant que la crise climatique est réelle et qu'elle entraînera des changements profonds dans l'économie canadienne, la création du Groupe de travail national sur le climat repose sur l'idée simple que les travailleuses et travailleurs doivent avoir leur place à la table des discussions, que ce soit pour s'assurer que les mesures politiques prises en réponse à la crise climatique reflètent leur réalité ou pour orienter directement les initiatives visant à atténuer les effets du changement climatique et à décarboniser les activités sur les lieux de travail.

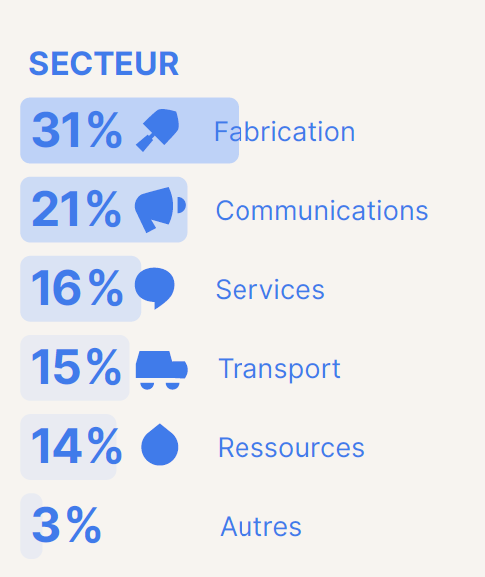

En tant que plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant plus de 320 000 membres dans tous les secteurs économiques et toutes les régions, Unifor est particulièrement bien placé pour mobiliser les travailleuses et travailleurs sur les questions liées au climat et à la transition d'une manière qu'aucune association industrielle ou agence gouvernementale ne pourrait égaler. Les membres d'Unifor sont présents dans toutes les industries clés qui subissent des transformations en raison du passage à de nouvelles sources d'énergie et de la lutte pour un meilleur environnement. Le Groupe de travail national sur le climat a également été créé à un moment où le gouvernement fédéral dirigé par le premier ministre Trudeau fixait des objectifs ambitieux pour atteindre la carboneutralité, sans nécessairement mettre en place les mesures nécessaires pour garantir la protection des travailleuses et travailleurs et de leurs communautés pendant la transition. Avec autant de membres dont les moyens de subsistance sont menacés, le Groupe de travail national sur le climat est apparu comme un outil important pour évaluer l'ampleur de ces répercussions et les moyens de les atténuer.

Compte tenu des récents défis auxquels fait face l'économie canadienne en raison de l'imposition injustifiée de tarifs douaniers par l'administration Trump, le travail du Groupe de travail national sur le climat est plus important que jamais, car il met en avant des stratégies visant à protéger les travailleuses et travailleurs alors que les gouvernements à tous les niveaux explorent des moyens de transformer l'économie canadienne pour la rendre plus autonome. Dans ce contexte, la demande constante d'Unifor visant à bâtir une économie canadienne forte grâce à des stratégies industrielles solides adaptées aux défis uniques de chaque secteur s'inscrit parfaitement dans la vision d'Unifor d'une économie où toutes les transitions économiques, quelle qu'en soit la cause, sont justes et où la protection des moyens de subsistance des travailleuses et travailleurs est une priorité absolue. Les réponses tarifaires spécifiques à chaque secteur d'Unifor, qui couvrent des industries aussi diverses que la construction automobile, l'énergie, les mines, les télécommunications, la pêche et les transports, offrent une étude de cas lucide sur la manière dont les stratégies axées sur l'industrie devraient s'articuler avec la protection des travailleuses et travailleurs, soulignant le fait que les revendications en faveur d'une transition équitable et d'une stratégie industrielle sont étroitement liées. Cette interaction n'est nulle part plus évidente que dans la déclaration d'Unifor sur les feux de végétation, qui souligne les dangers immédiats du changement climatique pour la santé et les moyens de subsistance des travailleuses et travailleurs forestiers, ainsi que la nécessité d'une stratégie industrielle globale pour y faire face.

Le Groupe de travail national sur le climat n'est pas né de rien : les syndicats qui ont précédé Unifor, le Syndicat des travailleurs de l'automobile du Canada (TCA) et le Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (SCEP), étaient profondément impliqués dans des initiatives environnementales et climatiques, ayant soutenu le protocole de Kyoto, participé à des conférences clés des Nations unies sur le changement climatique telles que la COP15 à Copenhague, et joué un rôle clé dans l'élaboration de normes d'émissions. En fait, c'est un membre du SCEP, Brian Kohler, qui a été l'un des premiers à utiliser le terme « transition équitable » pour décrire ce que nous entendons aujourd'hui comme la nécessité d'une transition énergétique planifiée et d'un changement vers une économie efficace sur le plan des émissions de carbone et des ressources, en mettant l'accent sur la création d'emplois syndiqués de qualité dans les nouveaux secteurs de l'économie tout en offrant un soutien au revenu et à la formation aux travailleuses et travailleurs touchés.

Unifor lui-même s'est fortement impliqué dans les questions liées au climat et à la transition au cours de ses premières années d'existence, en tant que membre du Groupe de travail du gouvernement fédéral sur la transition équitable pour les collectivités et les travailleurs des centrales au charbon canadiennes en 2018. Les dix recommandations formulées par ce groupe de travail sur la manière de fournir un financement et un soutien ciblés pour protéger les travailleuses et travailleurs du secteur du charbon et leurs collectivités (alors que le Canada a annoncé l'abandon complet de l'énergie au charbon) continuent d'alimenter les discussions sur la manière de préserver les moyens de subsistance des travailleuses et travailleurs dans le cadre de la transition économique plus large vers une réduction de la dépendance aux combustibles fossiles.

Unifor a également organisé une conférence historique sur la transition équitable – la première du genre – en septembre 2019, qui a réuni plus de 150 travailleuses et travailleurs, membres des Premières Nations, militantes et militants pour le climat et analystes politiques afin de discuter des défis de la transition à venir tout en tissant des liens de solidarité et de collaboration. C'est cet esprit de collaboration qui anime également le travail de Blue Green Canada, cofondé par Unifor et le Syndicat des Métallos, qui rassemble des alliés progressistes clés dans le domaine de l'environnement, tels que Environmental Defence Canada et l’Institut Broadbent. La mission principale de Blue Green Canada est de veiller à ce que la voix des travailleuses et travailleurs soit prise en compte dans l'élaboration des politiques environnementales et de rejeter le faux choix souvent présenté entre de bons emplois et la protection de l'environnement.

Enfin, le mandat du Groupe de travail national sur le climat découle directement des travaux du Comité Emploi, Économie, Environnement (Comité E3) d'Unifor, qui a servi de table ronde aux représentantes et représentants d'Unifor dans des secteurs économiques clés pour discuter des questions liées à la transformation et à la transition économiques, notamment les membres des secteurs de l'énergie, de la foresterie, de la fabrication et des transports, entre autres. Le Groupe de travail national sur le climat est né directement des efforts déployés par le Comité E3 pour intégrer les discussions et les initiatives liées à la transition dans la structure de base du travail quotidien d'Unifor.

Le Groupe de travail national sur le climat a finalement été approuvé par les quatre conseils régionaux et le Conseil québécois, et a été intégré au plan d'action 2022-2025 adopté par les déléguées et délégués lors du Congrès 2022 d'Unifor. Le plan invite le syndicat à « engager un dialogue régulier et intersectoriel, par l'intermédiaire du Groupe de travail sur le climat d'Unifor, sur les politiques climatiques, les stratégies de croissance industrielle propre et les réglementations du marché du travail nécessaires pour soutenir les travailleuses et travailleurs dans la transition vers la carboneutralité ». Les travaux du Groupe de travail, dirigés par le bureau de la présidente, encourageront la participation des sections locales et des membres de la base (y compris la formation et le renforcement des connaissances des membres) et s'efforceront de créer un cadre cohérent et uniforme en matière de politique climatique, ainsi que des lignes directrices sur les dispositions relatives à la négociation collective, afin d'éclairer les interventions d'Unifor auprès des gouvernements, des organisations non gouvernementales et des employeurs.

Mandat du Groupe de travail national sur le climat

Le mandat du Groupe de travail a été approuvé par la direction d'Unifor et définit les principaux objectifs, les paramètres, les responsabilités et la portée des travaux du Groupe de travail national sur le climat et des réunions, ainsi que la composition de ses membres.

Principes directeurs du Groupe de travail national sur le climat

Outre le principe fondamental selon lequel aucun travailleur ou aucune travailleuse ne doit être laissé pour compte, le travail du Groupe de travail national sur le climat a incarné un certain nombre de principes et de valeurs supplémentaires, qui ont guidé son engagement et son travail politique au cours des trois dernières années. Ces principes sont les suivants :

Une approche axée sur les membres

Le travail du Groupe de travail national sur le climat repose essentiellement sur les perspectives et les besoins des membres d'Unifor. Comme indiqué ci-dessous, certaines des principales activités de sensibilisation du Groupe de travail national sur le climat ont été menées dans le but de comprendre les opinions et les préoccupations fondamentales des membres d'Unifor en matière de changement climatique et d'environnement, tant en tant que travailleuses et travailleurs de première ligne qu'en tant que militantes et militants syndicaux. Les outils développés par le Groupe de travail national sur le climat sont conçus pour aider les membres d'Unifor à mieux évaluer et répondre aux changements en milieu de travail qui peuvent résulter à la fois du changement climatique/environnemental et des transformations du lieu de travail en raison des priorités des employeurs et des politiques gouvernementales.

Unifor part du principe que les travailleuses et travailleurs de première ligne des secteurs touchés par les défis climatiques et environnementaux sont les mieux placés pour évaluer les changements en milieu de travail et les besoins qui en découlent. L'un des principaux objectifs du Groupe de travail national sur le climat est donc de servir de lieu d'échange de ces connaissances, en consultant les représentantes et représentants des secteurs et des sections locales et les leaders de l'industrie et en replaçant les renseignements qu'ils fournissent dans le contexte plus large des transformations sectorielles et économiques. Ce faisant, Unifor vise à favoriser les liens entre les problèmes communs aux différents secteurs, tout en mettant en évidence les défis spécifiques à chacun d'entre eux.

Stratégies transformatrices ou stratégies compensatoires

L'une des premières distinctions conceptuelles établies par le Groupe de travail national sur le climat a été de souligner la différence entre les réponses transformatrices et compensatoires aux besoins des travailleuses et travailleurs dans le cadre de la transition vers une économie à faible intensité de carbone. Une grande partie de l'élaboration des politiques relatives à des concepts tels que la transition équitable s'est concentrée sur ce dont les travailleuses et travailleurs auront besoin pour passer à de nouveaux emplois dans de nouveaux secteurs alors qu'ils sont confrontés au spectre des pertes d'emploi dues à l'évolution de la consommation d'énergie et de la composition industrielle. Si ces réponses compensatoires (maintien des revenus, passerelles vers la retraite, formation, aides à la relocalisation, etc.) sont certes nécessaires, le Groupe de travail national sur le climat a toujours souligné qu'elles reposaient sur l'hypothèse d'une perte d'emploi plutôt que d'une transformation des emplois.

En revanche, les stratégies transformatrices soulignent que les emplois existants des travailleuses et travailleurs pourraient être préservés en repensant le travail actuel et en transformant les rôles opérationnels. Alors que les employeurs s'efforcent de réduire leur empreinte carbone et/ou de rechercher des opportunités dans de nouveaux domaines de production d'énergie et de production industrielle, de nombreux travailleurs et travailleuses peuvent être facilement formés pour s'adapter à de nouvelles fonctions dans ces secteurs. L'approche transformatrice souligne le fait que la prévention des pertes d'emploi grâce à une combinaison d'évaluations systématiques des compétences et de formations en cours d'emploi pour de nouvelles fonctions en milieu de travail est plus rentable que les mesures compensatoires.

Le Groupe de travail national sur le climat a souligné que les deux stratégies sont nécessaires à mesure que l'économie se transforme.

Intégration des préoccupations relatives à la biodiversité

Une première conclusion tirée de l'expérience des membres d'Unifor dans le secteur forestier est que le fait de se concentrer uniquement sur les émissions et la décarbonisation dans le cadre des transformations qui s'opèrent sur le marché du travail et dans l'économie reviendrait à négliger des facteurs importants de la transition économique, notamment les préoccupations liées à la biodiversité. Par exemple, dans le secteur forestier québécois, les préoccupations concernant les troupeaux de caribous des bois menacés et en déclin dans des régions telles que Val-d'Or et Charlevoix, ainsi que le retard pris dans les efforts de conservation, ont opposé les gouvernements provincial et fédéral, les travailleuses et travailleurs forestiers se retrouvant pris entre deux feux. Cette impasse a directement conduit le gouvernement fédéral à prendre en 2024 un décret d'urgence interdisant l'exploitation forestière et la construction de routes forestières dans trois zones où le caribou est considéré comme le plus menacé. Cependant, cette décision a également mis en péril les emplois de 1 400 travailleuses et travailleurs et les moyens de subsistance de 28 communautés dépendantes de la foresterie.

L'exemple de la foresterie montre clairement que les impératifs de décarbonisation face au changement climatique ne sont pas les seuls facteurs qui exposent directement les travailleuses et travailleurs à des risques de perte d'emploi et de déplacement, mais que d'autres pressions environnementales telles que la perte de biodiversité – qui sont certes liées au changement climatique, mais aussi à d'autres répercussions humaines – jouent un rôle essentiel dans la transition économique et ses répercussions sur les travailleuses et travailleurs. C'est pourquoi Unifor a toujours souligné l'importance de la biodiversité au même titre que le climat dans ses efforts pour faire face aux changements qui touchent actuellement ses membres et les travailleuses et travailleurs en général.

Collecte de données quantitatives et qualitatives

La dernière série de principes directeurs concerne les stratégies de collecte systématique de données mises en place par le Groupe de travail national sur le climat dans le cadre de son enquête auprès des membres d'Unifor. Des approches quantitatives et qualitatives ont été utilisées afin de garantir que les données collectées reflètent à la fois l'étendue et la profondeur des opinions des membres d'Unifor sur les questions liées au climat, à la biodiversité et à la transition.

Deux rondes d'enquêtes auprès des membres ont été menées, la première en 2023 étant axée sur une évaluation plus quantitative des opinions, des préoccupations et des attentes des membres d'Unifor concernant le climat, la biodiversité et les défis de la transition, ainsi que sur une évaluation du nombre de sections locales ayant formulé des demandes de négociation liées à ces questions. Cette enquête a principalement utilisé une série de déclarations pré-rédigées et une échelle de Likert à 5 points demandant aux répondants d'indiquer leur degré d'accord avec ces déclarations. La deuxième enquête, réalisée en 2024, était de nature plus qualitative et demandait aux membres de décrire les changements qui se produisaient dans leur milieu de travail, en mettant particulièrement l'accent sur la mise en œuvre de changements technologiques ou opérationnels visant à réduire l'empreinte carbone et/ou les répercussions sur la biodiversité et l'environnement.

Le Groupe de travail national sur le climat a également organisé des réunions trimestrielles régulières axées sur la collecte d'information auprès de secteurs spécifiques, ainsi que des séances avec les conseils régionaux visant à obtenir des commentaires plus généraux sur les défis rencontrés au niveau local. Les résultats des deux enquêtes et des séances de consultation sont décrits dans les sections 1 et 2 ci-dessous.

Enquêtes auprès des membres

Enquête 2023 sur les effets du climat

L'enquête sur les effets du climat a été conçue pour fournir à Unifor de l’information précieuse sur la manière dont les membres perçoivent les effets du changement climatique et de la perte de biodiversité dans leur milieu de travail. Elle visait également à identifier les variations de ces perceptions selon les régions, les secteurs et les groupes démographiques.

En outre, l'enquête a recueilli l'évaluation des membres sur les risques auxquels ils sont confrontés, les initiatives mises en place et les lacunes en matière de ressources ou de soutien pour relever les défis liés au climat ou à la biodiversité.

L’information recueillie devait aider le syndicat à élaborer un discours convaincant sur les questions de transition et à concevoir des stratégies de mobilisation reflétant les expériences et les besoins des membres.

L'enquête a été mise en ligne pendant 26 jours à l'automne 2023. Un lien vers l'enquête a été distribué aux membres d'Unifor par courriel et par le biais d’UniLien. Afin de garantir que les réponses soient limitées aux membres du syndicat, l'enquête n'a pas été diffusée sur les réseaux sociaux.

Le sondage comprenait 26 questions : 6 portaient sur de l’information démographique, 19 sur le contenu principal et une question ouverte invitait les répondants à formuler des commentaires supplémentaires. Au total, 1 293 réponses valides ont été recueillies, à l'exclusion des formulaires abandonnés ou incomplets.

Principales conclusions

L'enquête sur les effets du climat a permis de dégager quatre conclusions principales :

Les membres d'Unifor de tous les secteurs s'inquiètent des répercussions potentielles de la lutte contre les changements climatiques sur leur emploi, mais la majorité d'entre eux considèrent cette transition comme une occasion plutôt que comme une menace.

Une forte majorité des membres estime qu'un plan de transition devrait être mis en place dans leur milieu de travail et la plupart s'attendent à ce que les employées et employés soient consultés lors de l'élaboration de ces plans.

Seule une minorité de membres estime que le syndicat a consacré suffisamment de ressources à la question de la transition et la plupart souhaitent que le syndicat adopte une approche plus proactive.

Une forte majorité des membres estime que la transition équitable reste un concept syndical important, même si près de 4 sur 10 préféreraient un autre terme.

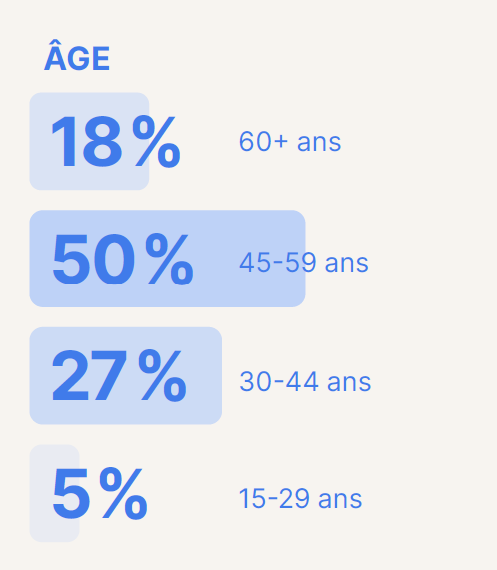

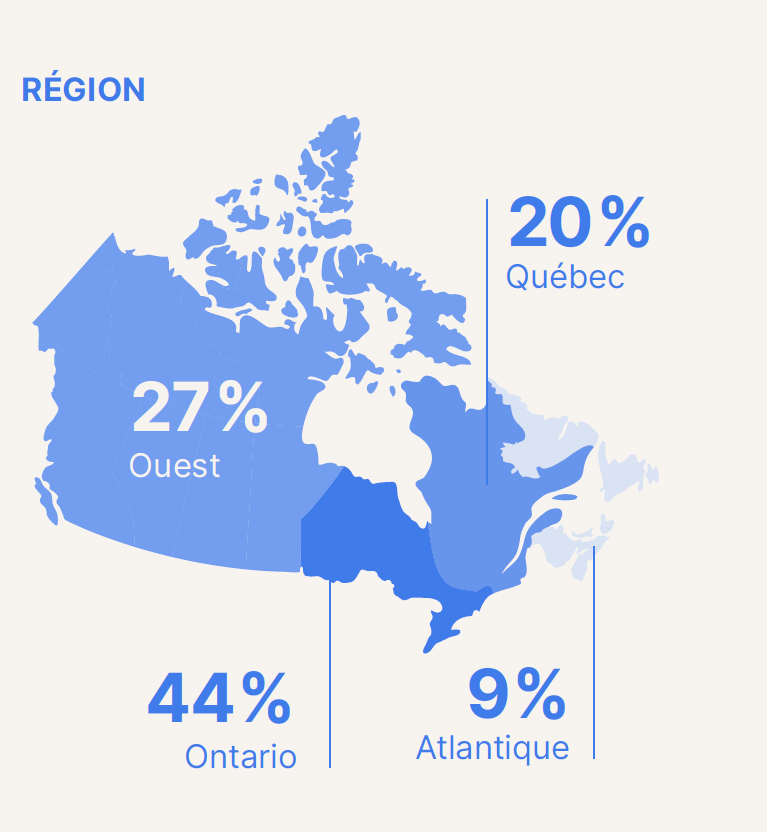

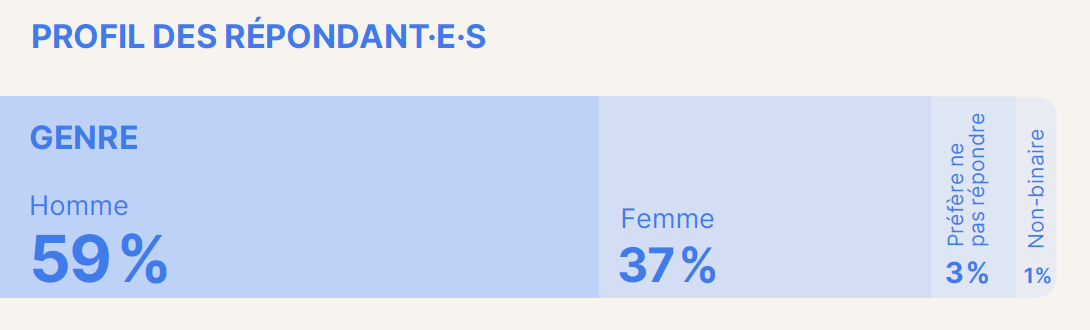

Données démographiques des répondants

Résumé des réponses

56 % des répondants s'inquiètent des répercussions de la lutte contre le changement climatique sur les emplois, dont 3 répondants sur 4 dans le secteur des ressources.

Un répondant sur quatre dans le secteur de la fabrication et des ressources voit un risque réel de perdre son emploi à l'avenir.

55 % des répondants voient dans la transition davantage d'opportunités que de menaces.

Deux travailleurs sur trois âgés de 15 à 29 ans considèrent cette transformation comme une opportunité.

Les travailleuses et travailleurs souhaitent rester en poste. Trois répondants sur quatre n'envisagent pas de changer d'emploi dans le contexte de la transition.

Adaptations en milieu de travail :

70 % des répondants estiment que leur milieu de travail devrait disposer d'un plan de transition solide.

8 répondants sur 10 déclarent ne pas avoir eu de dialogue continu avec leur employeur au sujet des plans de transition ou semblent ne pas en avoir connaissance.

57 % des répondants souhaitent que les employées et employés aient leur mot à dire dans l'élaboration des plans de transition, une opinion qui prévaut surtout au Québec (69 %).

L'intervention du gouvernement est cruciale; 8 répondants sur 10 attendent du gouvernement qu'il aide les travailleuses et travailleurs touchés et qu'il soutienne les transitions professionnelles.

Mobilisation et ressources du syndicat :

Seul 1 répondant sur 3 estime que le syndicat a consacré des ressources suffisantes pour évaluer les répercussions potentielles de la transition sur ses membres.

Seul 1 répondant sur 4 estime que les membres disposent des connaissances, des outils et des ressources adéquats pour relever ces défis sur leur lieu de travail.

Deux répondants sur trois souhaitent que le syndicat prenne davantage de mesures sur les questions de transition. Seuls 8 % des répondants sont en désaccord avec une approche plus proactive du syndicat.

Perceptions de la transition équitable :

63 % des répondants estiment que la transition équitable est un concept important du syndicat. Les jeunes travailleuses et travailleurs y accordent le moins d'importance (56 %), tandis que les travailleuses et travailleurs plus âgés y accordent le plus d'importance (71 %).

Malgré le climat politique actuel, une nette majorité de répondants (61 %) dans la région de l’Ouest reconnaissent l'importance de la transition équitable en tant que concept syndical.

La majorité (51 %) de l'ensemble des répondants et une proportion encore plus importante (70 %) des jeunes travailleuses et travailleurs (15-29 ans) sont ambivalents quant à l'utilisation d'un autre terme.

Néanmoins, un groupe notable de répondants (39 %) préférerait que le syndicat utilise un autre terme.

Une représentation graphique des résultats est accessible ici :

Enquête 2024 sur l'évolution des milieux de travail

Justification et méthodologie

Si l'enquête sur les effets du climat a largement réussi à recueillir les opinions d'un large éventail de membres d'Unifor dans de nombreux secteurs différents, l'approche principalement quantitative de la méthodologie de l'enquête a fait qu'elle s'est davantage concentrée sur la diversité des opinions et des points de vue au sein du syndicat que sur l'obtention d'avis approfondis sur les défis spécifiques auxquels sont confrontés les membres d'Unifor. Afin de compléter les résultats de l'enquête sur les effets du climat, le Groupe de travail national sur le climat a élaboré en 2024 une enquête plus qualitative sur l'évolution des milieux de travail, demandant aux membres d'Unifor d'identifier les changements spécifiques liés au climat et à la transition dans leurs milieux de travail et leurs installations.

L'enquête sur l'évolution des milieux de travail comprenait trois questions principales posées aux répondants au sujet de leur milieu de travail :

Est-ce que des politiques de réduction des émissions et/ou de protection de l'environnement avaient été mises en œuvre ou allaient l’être au cours des cinq prochaines années? Si oui, il leur était demandé de les décrire;

Quels ont été les effets de ces changements (le cas échéant) sur les membres?;

Est-ce que des mises à pied et/ou des embauches spécifiques pouvaient être directement liés à ces changements, et si oui, combien?

Au total, l'enquête a reçu près de 120 réponses individuelles identifiant la présence ou l'absence de changements spécifiques liés à la transition ou à l'environnement en milieu de travail dans un large éventail de secteurs, notamment les transports, la foresterie, l'industrie manufacturière, l'énergie, les soins de santé, les jeux, les télécommunications et l'exploitation minière.

Principaux résultats

Certains des principaux résultats comprenaient des changements en milieu de travail qui ont été signalés à plusieurs reprises (c'est-à-dire par plusieurs répondants). Il s'agissait notamment d'initiatives visant à déployer des véhicules électriques et hybrides ainsi que des stations de recharge pour véhicules électriques, à accroître les efforts de recyclage, à réduire les déchets et l'utilisation de papier et de plastique, à réduire les émissions de diesel grâce à des carburants plus propres et à la modernisation des moteurs, et à diminuer la consommation d'énergie grâce à des technologies efficaces sur le plan énergétique telles que les pompes à chaleur et l'éclairage LED. Le travail à distance et la réduction des déplacements ont également été cités comme ayant contribué à la réduction des émissions.

Parmi les mesures plus spécialisées mises en avant, citons la réparation des fuites de gaz naturel, la production d'hydrogène à partir de déchets municipaux pour le transport, le captage et le stockage du carbone, l'utilisation de matériaux sans carbone et de fours électriques dans la fonte de l'aluminium, les systèmes de filtration avancés dans la sylviculture et la cogénération de méthane avec des méthodes innovantes de refroidissement par voie maritime dans le secteur automobile.

Les effets signalés sur les membres du syndicat et les milieux de travail sont mitigés. Parmi les résultats positifs signalés, on peut citer l'allongement de la durée de vie des installations, la réduction des déchets, l'amélioration du moral des employés grâce aux initiatives climatiques et l'amélioration de la qualité de l'air. Toutefois, des défis tels que les préoccupations relatives à la sécurité des batteries des véhicules électriques, les pertes d'emplois potentielles, la formation insuffisante aux nouvelles technologies et l'autonomie limitée des véhicules électriques ont été signalés.

En ce qui concerne les effectifs et les mises à pied ou les nouvelles embauches, la plupart des répondants (55 %) n'ont signalé aucun changement, 18,5 % ont signalé certains changements (gains ou pertes), tandis que 26,5 % étaient incertains des répercussions.

Enquête 2024 sur l'évolution des milieux de travail

Justification et méthodologie

Si l'enquête sur les effets du climat a largement réussi à recueillir les opinions d'un large éventail de membres d'Unifor dans de nombreux secteurs différents, l'approche principalement quantitative de la méthodologie de l'enquête a fait qu'elle s'est davantage concentrée sur la diversité des opinions et des points de vue au sein du syndicat que sur l'obtention d'avis approfondis sur les défis spécifiques auxquels sont confrontés les membres d'Unifor. Afin de compléter les résultats de l'enquête sur les effets du climat, le Groupe de travail national sur le climat a élaboré en 2024 une enquête plus qualitative sur l'évolution des milieux de travail, demandant aux membres d'Unifor d'identifier les changements spécifiques liés au climat et à la transition dans leurs milieux de travail et leurs installations.

L'enquête sur l'évolution des milieux de travail comprenait trois questions principales posées aux répondants au sujet de leur milieu de travail :

Est-ce que des politiques de réduction des émissions et/ou de protection de l'environnement avaient été mises en œuvre ou allaient l’être au cours des cinq prochaines années? Si oui, il leur était demandé de les décrire;

Quels ont été les effets de ces changements (le cas échéant) sur les membres?;

Est-ce que des mises à pied et/ou des embauches spécifiques pouvaient être directement liés à ces changements, et si oui, combien?

Au total, l'enquête a reçu près de 120 réponses individuelles identifiant la présence ou l'absence de changements spécifiques liés à la transition ou à l'environnement en milieu de travail dans un large éventail de secteurs, notamment les transports, la foresterie, l'industrie manufacturière, l'énergie, les soins de santé, les jeux, les télécommunications et l'exploitation minière.

Principaux résultats

Certains des principaux résultats comprenaient des changements en milieu de travail qui ont été signalés à plusieurs reprises (c'est-à-dire par plusieurs répondants). Il s'agissait notamment d'initiatives visant à déployer des véhicules électriques et hybrides ainsi que des stations de recharge pour véhicules électriques, à accroître les efforts de recyclage, à réduire les déchets et l'utilisation de papier et de plastique, à réduire les émissions de diesel grâce à des carburants plus propres et à la modernisation des moteurs, et à diminuer la consommation d'énergie grâce à des technologies efficaces sur le plan énergétique telles que les pompes à chaleur et l'éclairage LED. Le travail à distance et la réduction des déplacements ont également été cités comme ayant contribué à la réduction des émissions.

Parmi les mesures plus spécialisées mises en avant, citons la réparation des fuites de gaz naturel, la production d'hydrogène à partir de déchets municipaux pour le transport, le captage et le stockage du carbone, l'utilisation de matériaux sans carbone et de fours électriques dans la fonte de l'aluminium, les systèmes de filtration avancés dans la sylviculture et la cogénération de méthane avec des méthodes innovantes de refroidissement par voie maritime dans le secteur automobile.

Les effets signalés sur les membres du syndicat et les milieux de travail sont mitigés. Parmi les résultats positifs signalés, on peut citer l'allongement de la durée de vie des installations, la réduction des déchets, l'amélioration du moral des employés grâce aux initiatives climatiques et l'amélioration de la qualité de l'air. Toutefois, des défis tels que les préoccupations relatives à la sécurité des batteries des véhicules électriques, les pertes d'emplois potentielles, la formation insuffisante aux nouvelles technologies et l'autonomie limitée des véhicules électriques ont été signalés.

En ce qui concerne les effectifs et les mises à pied ou les nouvelles embauches, la plupart des répondants (55 %) n'ont signalé aucun changement, 18,5 % ont signalé certains changements (gains ou pertes), tandis que 26,5 % étaient incertains des répercussions.

Tables rondes du groupe de travail national sur le climat et sensibilisation des conseils régionaux

Le mandat du Groupe de travail national sur le climat prévoyait des réunions trimestrielles afin de tenir les membres informés des dernières actualités concernant le dossier sur le climat et la transition, tout en servant de forum régulier pour l'échange d'information entre les membres du Groupe de travail national sur le climat représentant différentes régions et industries.

À partir de 2024, ces réunions se sont transformées en tables rondes en ligne axées sur des secteurs spécifiques afin d’examiner les développements au sein des industries représentées par Unifor, dans le but de dégager des parallèles ou des enseignements tirés des transformations liées au climat et à la biodiversité à travers le pays. Le Groupe de travail national sur le climat a également mené des activités de sensibilisation en personne auprès des conseils régionaux et lors des assemblées du Conseil canadien en 2023 et 2024, en organisant des séances qui fournissaient de l’information de base sur les travaux du Groupe de travail tout en recueillant de l’information sur les changements survenus dans les milieux de travail en rapport avec les politiques climatiques et environnementales.

Voici quelques-unes des principales tables rondes sectorielles :

Fonderie d'aluminium

Énergie nucléaire

Fabrication de produits pétrochimiques

Fournisseurs indépendants de pièces automobiles et services d'entretien automobile

Foresterie

Production et transport de pétrole et de gaz

En outre, en avril 2024, le Groupe de travail national sur le climat a organisé des groupes de discussion en ligne avec les comités sur l’équité d'Unifor, incluant des représentantes et représentants des comités et caucus sur la condition féminine, les jeunes travailleuses et travailleurs, les personnes 2SLGBTQIA+ et les travailleuses et travailleurs ayant une incapacité, qui se sont penchés spécifiquement sur les répercussions des questions de transition sur les groupes en quête d'équité et les effets disproportionnés des changements climatiques sur les communautés marginalisées.

Principales conclusions

Au cours des tables rondes, les défis communs qui ont été soulevés comprenaient les préoccupations concernant les lacunes en matière de compétences et les besoins de formation, le risque de perte d'emplois due à la mise en œuvre des technologies propres et à l'automatisation qui pourrait en découler, les questions de sécurité liées au déploiement des nouvelles technologies (par exemple, les batteries pour véhicules électriques), les incertitudes réglementaires et économiques entourant le calendrier des changements et la question de savoir si les futurs gouvernements maintiendront les priorités actuelles en matière de climat, les répercussions des réglementations sur le climat et la biodiversité sur les modèles commerciaux et les coûts existants, et le risque de réduction du taux de syndicalisation en raison de la transition vers de nouveaux secteurs et modes de production industrielle.

Bien qu'un résumé complet des conclusions spécifiques dépasse le cadre du présent rapport, voici quelques-uns des points les plus notables soulevés lors des tables rondes :

Fusion de l'aluminium : le passage à des anodes céramiques sans carbone devrait avoir un effet notable sur les activités et le nombre d'emplois, même si le Canada continue de produire l'aluminium à plus faible teneur en carbone au monde.

Énergie nucléaire : malgré le rôle de premier plan du Canada dans le développement des réacteurs nucléaires CANDU, l'industrie se heurte à des obstacles liés aux perceptions erronées du public à l'égard de l'énergie nucléaire, tout en espérant que le déploiement futur de la technologie des petits réacteurs modulaires permettra à la fois l'expansion de l'industrie et la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l'ensemble de l'économie.

Fabrication de produits pétrochimiques : les membres d'Unifor travaillant dans la fabrication de précurseurs de matières plastiques ont subi les effets négatifs de la décision de classer les plastiques comme substances toxiques, dont la fermeture d'usines.

Fabrication de pièces automobiles et entretien automobile : le passage aux véhicules électriques réduira considérablement le nombre de pièces nécessaires à la fabrication et à l'entretien des voitures, tout en posant des risques particuliers pour la santé et la sécurité des travailleuses et travailleurs en raison de la volatilité des batteries des véhicules électriques.

Foresterie : les préoccupations en matière de biodiversité, en particulier au Québec, entraînent des pertes d'emplois importantes en raison d'un bras de fer entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial au sujet des effets de la foresterie sur le caribou; cet effet souligne la nécessité d'élargir notre conception des « travailleuses et travailleurs en transition » au-delà des travailleuses et travailleurs touchés par les impératifs de la décarbonisation et de la réduction des émissions.

Pétrole et gaz : la concrétisation attendue de la technologie de captage, d'utilisation et de stockage du carbone ne s'est pas encore produite et pourrait ne pas entraîner les réductions prévues des émissions de l'industrie, tandis que les gouvernements restent réticents à obliger les compagnies à s'engager dans des projets créateurs d'emplois mais potentiellement déficitaires, tels que le nettoyage des puits orphelins et la réparation des fuites de pipelines.

Les groupes de discussion du Groupe de travail national sur le climat avec les comités sur l’équité ont également mis en évidence certaines perspectives particulièrement importantes concernant les effets de la transition énergétique et du changement climatique sur les populations marginalisées :

Le changement climatique touche de manière disproportionnée les communautés marginalisées, en particulier les femmes et les groupes à faibles revenus, qui sont les plus touchés par les catastrophes environnementales et manquent de ressources pour se relever.

Les jeunes travailleuses et travailleurs expriment leur incertitude quant à la sécurité de leur emploi face aux politiques climatiques et ressentent du ressentiment envers les générations plus âgées qu'ils jugent inactives sur les questions climatiques.

De nombreux travailleurs et travailleuses accordent la priorité à leurs préoccupations économiques immédiates plutôt qu'aux questions climatiques, car ils ont du mal à subvenir à leurs besoins fondamentaux, ce qui complique les efforts visant à les impliquer dans les discussions sur l'action climatique et l'équité.

Les travailleuses et travailleurs se méfient de plus en plus des discours des gouvernements sur le changement climatique, certains se tournant vers d'autres sources d'information, notamment des cours en ligne d’idéologie de droite.

Il est essentiel de renforcer l'éducation, à la fois pour informer les travailleuses et travailleurs sur les effets différentiels et inégaux de la crise climatique et pour leur donner les outils nécessaires pour obtenir les protections indispensables, tant contre les effets physiques du changement climatique que contre les pertes d'emploi et les déplacements potentiels.

Travail sur les politiques

Loi sur une transition équitable

Unifor a joué un rôle essentiel tout au long des consultations fédérales sur ce qui allait devenir la Loi canadienne sur les emplois durables, mais qui était alors appelée « Loi sur une transition équitable ». Lors de la première série de consultations en 2021, Unifor a souligné son engagement de longue date en faveur des questions environnementales et a plaidé en faveur d'une stratégie globale visant à garantir des emplois décents et syndiqués dans le cadre de la transition vers la décarbonisation. Le mémoire préconisait une approche centrée sur les travailleuses et travailleurs (plutôt que simplement « centrée sur les personnes », comme le proposait le gouvernement fédéral) et soutenait que le gouvernement « doit clairement indiquer que la transition équitable est une idée qui place le bien-être et les moyens de subsistance des travailleuses et travailleurs au premier plan, et qu'il ne s'agit pas de répondre d'abord aux besoins d'autres segments de l'économie ni d'accroître la productivité ou la valeur du travail ». Le mémoire soulignait notamment les risques que les employeurs exploitent une conception de la transition qui ne soit pas centrée sur les travailleuses et travailleurs comme une excuse « pour faire du transfert de contrats afin de se défiler d’embaucher une main-d'œuvre syndiquée ».

Anticipant la création éventuelle du Conseil du partenariat pour des emplois durables, Unifor a également présenté dans son mémoire une vision pour « un ministère ou une commission tripartite permanente sur la transition équitable, avec le mandat explicite de diriger et de coordonner l'élaboration des politiques pour les programmes pertinents au dossier de la transition équitable, y compris l’offre aux travailleuses et travailleurs touchés de soutiens au revenu, des prestations de raccordement, la formation sectorielle, les centres de transition équitable, les soutiens à la réinstallation, etc. ».

Unifor a plaidé en faveur d'une approche à cinq piliers pour les mesures de soutien à la transition, comprenant la mise en œuvre de politiques actives du marché du travail et la réforme de l'assurance-emploi, l'amélioration de la collecte de données sur le marché du travail afin de mieux anticiper les tendances futures en matière d'emploi, la mise en œuvre de stratégies industrielles à long terme pour des secteurs spécifiques, des évaluations de transition spécifiques à chaque installation afin de déterminer où se situent les défis et les opportunités, et la priorité accordée aux politiques d'approvisionnement local et d'ajustement carbone aux frontières afin de protéger les industries nationales. Le fait que bon nombre de ces recommandations soient devenues des éléments clés du Plan pour des emplois durables lancé par le gouvernement fédéral en 2023 témoigne de la vision et de la clairvoyance d'Unifor.

Contributions à la Loi canadienne sur les emplois durables

Unifor a joué un rôle central et proactif dans le lobbying auprès du gouvernement fédéral avant l'introduction du projet de loi C-50, Loi concernant la responsabilité, la transparence et la mobilisation à l’appui de la création d'emplois durables pour les travailleurs et de la croissance économique dans une économie carboneutre. Dès les premières étapes de la consultation, Unifor a travaillé en étroite collaboration avec ses partenaires, notamment le Congrès du travail du Canada (CTC) et la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), afin de garantir que les intérêts des travailleuses et travailleurs soient au cœur du cadre fédéral pour une transition équitable.

Le plaidoyer d'Unifor a joué un rôle déterminant dans l'élaboration de plusieurs éléments essentiels de la loi. Plus important encore, Unifor s'est battu pour que les syndicats aient une voix permanente et à titre de porte-parole dans la planification de la transition. L'inclusion de sièges réservés aux syndicats au sein du Conseil du partenariat pour des emplois durables, un organisme clé qui conseillera le gouvernement fédéral sur les stratégies en matière de main-d'œuvre et de secteurs, a constitué une victoire majeure.

En juin 2025, Gavin McGarrigle, directeur de la région de l'Ouest d'Unifor, a été choisi pour occuper l'un des trois sièges du syndicat au sein du Conseil, garantissant ainsi que la voix des membres d'Unifor sera non seulement entendue, mais qu'elle contribuera également à montrer la voie à suivre pour créer des emplois durables partout au Canada.

Négociation et outils de formation

Une partie du mandat principal du Groupe de travail national sur le climat consistait à proposer des exemples concrets de dispositions à négocier et des outils de formation pour les membres d'Unifor intéressés à s'attaquer de front aux questions liées à la transition. Comme l'ont souligné les résultats de l’enquête du Groupe de travail national sur le climat, bien que la mise en œuvre généralisée de dispositions contractuelles et de comités liés à la transition reste à faire, ces questions sont considérées comme des priorités absolues pour les prochaines rondes de négociations par de nombreux membres d'Unifor. Par conséquent, le Groupe de travail national sur le climat a contribué à lancer les premières étapes de l'élaboration d'un programme pilote de congés-éducation payés sur les aspects théoriques et pratiques liés au climat, à l'environnement et à la transition, a mis en place une base de données contenant des exemples de dispositions de négociation collective et a contribué à l'élaboration d'un guide de référence sur l’action syndicale en environnement et des outils pour les milieux de travail.

Programme pilote de formation au Québec

À la suite des enseignements tirés de l'enquête sur les effets du climat et de l'enquête sur l'évolution des milieux de travail, le Groupe de travail national sur le climat a commencé à travailler au Québec à la création d'un programme dédié d'une semaine de congés-éducation payés, dont le premier projet pilote devrait démarrer en 2026. Ce programme vise à fournir un aperçu complet des enjeux, depuis la science du climat et les écosystèmes jusqu'aux réponses des pouvoirs publics, en passant par les répercussions sur les industries, les stratégies du syndicat et les actions menées en milieu de travail.

La formation et la sensibilisation sont des premières étapes essentielles pour aider les membres à s'engager plus activement, que ce soit en convainquant leurs collègues que l'action climatique relève du travail du syndicat, en participant aux comités des sections locales et aux comités paritaires en environnement, ou en identifiant des stratégies de négociation efficaces qui intègrent les priorités climatiques. Une approche visant à « commencer petit, puis à créer une dynamique » peut contribuer à renforcer la confiance et à obtenir des résultats rapides, ouvrant ainsi la voie à une mobilisation plus large.

Pour faire progresser une transition socio-écologique significative dans nos milieux de travail, il est essentiel que les travailleuses et travailleurs syndiqués disposent des connaissances, des outils et de la confiance nécessaires pour agir. De nombreux membres recherchent de l’information plus claire et des conseils pratiques pour comprendre comment les questions climatiques et environnementales sont liées à leur emploi, à leurs droits et à leurs conventions collectives.

Exemples de dispositions de conventions collectives

Le Groupe de travail national sur le climat a également rassemblé des exemples de dispositions pertinentes à négocier pour faire face aux changements liés à la transition et à la biodiversité en milieu de travail, ainsi que des dispositions relatives à l'aide en cas de catastrophe climatique. Une compilation de ces dispositions est accessible en ligne dans la base de données suivante, classée par catégories et par mots-clés : https://www.zotero.org/groups/6005065/unifor-fr/library

Une sélection d'exemples de dispositions figure aux annexes A et B.

Conférence sur l'action syndicale en environnement – Des outils pour nos milieux de travail (mars 2025)

La Conférence sur l’action syndicale en environnement – Des outils pour nos milieux de travail a réuni 65 membres d'Unifor autour d'un objectif clair : s'impliquer dans nos milieux de travail pour relever les défis climatiques et environnementaux. Les participantes et participants ont assisté à une présentation sur l'état actuel de la crise climatique, suivie d'un aperçu des résultats d'une enquête sur la perception du public à l'égard des questions climatiques. Un panel d'employeurs a été constitué afin d'explorer les défis et les opportunités de la transition écologique en milieu de travail et de partager leur point de vue sur le rôle des travailleuses et travailleurs et de leur syndicat.

La conférence a été l'occasion de lancer un guide de référence d'Unifor contenant des outils et des mesures concrètes, suivi d'ateliers collaboratifs sur les obstacles, les facteurs favorables et les premières mesures pratiques pouvant être mises en œuvre localement. Les discussions ont mis en évidence le besoin urgent de renforcer la formation et la mobilisation à la base afin que l'action environnementale soit pleinement intégrée dans le travail syndical.

Le guide de référence est accessible ici (en français uniquement) : https://www.uniforquebec.org/wp-content/uploads/2025/03/Guide_Action-syndicale-en-environnement.pdf

Initiatives nationales et sectorielles

Un autre volet important du travail mené par Unifor, tant dans le cadre de diverses initiatives sectorielles que par l'intermédiaire du Groupe de travail national sur le climat, a consisté à préparer les membres d'Unifor et le mouvement syndical dans son ensemble aux changements structurels de l'économie, tout en élaborant des demandes novatrices pour maintenir de bons emplois syndiqués. Un certain nombre d'événements et d'initiatives politiques importants ont été menés au cours des trois dernières années dans le cadre de ce travail, qui sont présentés ci-dessous.

Politique de l’automobile d'Unifor (août 2022)

L'un des cinq principaux piliers de la Politique de l’automobile d'Unifor, intitulée Tracer la voie – Vers la reconstruction du puissant secteur canadien de l’automobile, consiste à gérer la transition vers la carboneutralité, avec des recommandations détaillées sur la manière d'assurer la viabilité de la fabrication de véhicules électriques au Canada tout au long de la chaîne d'approvisionnement et de stimuler la demande des consommateurs pour ces véhicules. Ce document stratégique est un exemple clé de la manière dont une stratégie industrielle concrète peut être mise en œuvre grâce à une coordination soutenue entre le gouvernement, les syndicats et l'industrie, et présente une vision audacieuse pour catalyser l'économie verte du Canada.

Parmi les principaux aspects, citons les investissements publics dans l'assemblage de véhicules électriques et la production tout au long de la chaîne d'approvisionnement, le soutien aux fournisseurs de pièces automobiles en difficulté grâce à des programmes de transition spécifiques, le renforcement des aides à l'adaptation des travailleuses et travailleurs afin de protéger les emplois en période de mutation industrielle, et l'amélioration de l'accessibilité financière des véhicules électriques grâce à des incitations à l'achat et des programmes de remise à l'achat. En outre, la politique préconise une expansion significative de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques, en établissant un objectif d’une borne de recharge pour dix véhicules électriques en circulation, et en encourageant la production d'énergie propre afin de répondre à la demande croissante d'électricité provenant de sources renouvelables.

Conférence d’Unifor sur les changements climatiques et nos emplois (novembre 2023)

La conférence 2023 d'Unifor, intitulée « Changements climatiques et nos emplois : bâtir une économie dans laquelle aucune travailleuse et aucun travailleur n’est abandonné », a réuni des membres du syndicat et des experts afin d'explorer les liens entre le travail, les préoccupations environnementales et les politiques économiques dans le contexte de la crise climatique actuelle.

Les discussions ont porté sur l'importance de créer des emplois verts de qualité et syndiqués, de planifier de manière réfléchie une économie plus verte et d'intégrer les considérations climatiques dans les conventions collectives. Les tables rondes ont réuni des dirigeantes et dirigeants de diverses organisations syndicales et d'organisations non gouvernementales environnementales qui ont souligné l'importance d'une planification minutieuse de la transition vers une économie plus verte, en s'appuyant sur des exemples historiques tels que l'effondrement de l'industrie de la morue à Terre-Neuve. La conférence a également abordé le projet de loi C-50, la Loi canadienne sur les emplois durables, ainsi que les défis et les opportunités liés à la transition de l'industrie automobile vers les véhicules électriques.

Parmi les thèmes récurrents tout au long de la conférence figuraient la nécessité de la participation du syndicat à l'élaboration d'un programme favorable aux travailleuses et travailleurs et au climat, l'importance des investissements publics dans les infrastructures, le pouvoir de l'action collective et le potentiel des initiatives en milieu de travail dans la lutte contre le changement climatique. La conférence a souligné que la lutte contre le changement climatique est fondamentalement une question sociale qui nécessite l'effort collectif des travailleuses et travailleurs et du syndicat pour susciter un changement durable.

Sommet des travailleuses et travailleurs forestiers de la Colombie-Britannique (mars 2024)

Unifor, le Syndicat des Métallos et le syndicat Public and Private Workers of Canada ont organisé le Sommet des travailleuses et travailleurs forestiers le 12 mars 2024, qui a réuni des travailleuses et travailleurs forestiers, des dirigeantes et dirigeants syndicaux et des responsables de politiques afin d'aborder les défis auxquels fait face l'industrie forestière de la Colombie-Britannique. Ce rassemblement inédit a mis en évidence la crise causée par les fermetures d'usines et les pertes d'emplois. Les travailleuses et travailleurs ont fait part de leurs préoccupations concernant la diminution de l'approvisionnement en fibres et l’effet négatif des politiques actuelles d'exportation de bois brut, qui, selon eux, favorisent les emplois à l'exportation plutôt que l'emploi local.

Les principaux intervenants, dont le premier ministre David Eby, ont souligné l'importance d'intégrer la voix des travailleuses et travailleurs dans les décisions gouvernementales. M. Eby s'est engagé à travailler en étroite collaboration avec les représentantes et représentants syndicaux afin de relever les défis identifiés et de veiller à ce que les solutions proposées reflètent les besoins de la main-d'œuvre. Les participantes et participants ont également entendu des chercheurs qui ont passé en revue les tendances inquiétantes du secteur, soulignant le déclin significatif de la production au cours des deux dernières décennies en raison d'une combinaison de facteurs environnementaux, économiques et géopolitiques. Le sommet visait à mobiliser les efforts pour revitaliser l'industrie et donner la priorité à des emplois syndiqués de qualité pour l'avenir.Aérospatiale : Journée de réflexion sur l'action climatique à la section locale 62 (novembre 2024)

Cette journée de réflexion, organisée par la présidente du Comité environnement et transition juste d’Unifor Québec, a été élaborée en partenariat avec un groupe local appelé Travailleuses et travailleurs pour la justice climatique (TJC) et l'organisation britannique Safe Landing. Les membres de la section locale 62 d'Unifor (Bombardier), leurs dirigeantes et dirigeants élus et leur comité de négociation, ainsi que des représentantes et représentants du caucus de l’aérospatiale au Québec ont participé à l'événement. La journée de réflexion a porté sur les efforts actuellement déployés pour décarboniser l'industrie aéronautique, sur l'empreinte carbone croissante du transport aérien et les réponses politiques à venir. Des ateliers ont permis de discuter des effets actuels et futurs des crises écologiques sur l'industrie aéronautique, afin d'aider le syndicat à se préparer et à réagir de manière proactive.

La journée de réflexion s'est en partie appuyée sur les travaux de la Politique de l’aérospatiale, lancée en septembre 2024, qui souligne la nécessité d'une stratégie nationale unifiée pour renforcer le secteur aérospatial canadien dans un contexte de concurrence mondiale croissante. Cette politique préconise le dialogue social entre les syndicats, les gouvernements et les acteurs de l'industrie afin de garantir une main-d'œuvre qualifiée grâce à des initiatives de formation et d'attraction ciblées. Elle appelle en outre à investir dans les technologies durables et met l'accent sur la création d'emplois de qualité, dans le but de consolider la position du Canada en tant que leader dans le domaine de l'innovation et de la production aérospatiales.

Campagne « Luttons contre les fuites de gaz » (novembre 2024)

La campagne « Luttons contre les fuites de gaz » d’Unifor, lancée par le Conseil industriel de l'énergie d’Unifor en novembre 2024, aborde la question urgente des émissions de méthane dans le secteur pétrolier et gazier canadien en préconisant une réglementation complète. Au cœur de la campagne se trouve l'appel à des réunions entre les parties prenantes, notamment les représentants du gouvernement, les dirigeants de l'industrie et les représentants du syndicat, afin d'établir les meilleures pratiques en matière de gestion des fuites de méthane. Cet appel au dialogue social vise à tirer parti de l'expérience des travailleuses et travailleurs de première ligne tout en promouvant des politiques qui améliorent à la fois la sécurité et la responsabilité environnementale.

La campagne met également l'accent sur l'investissement dans des technologies de pointe pour la détection et la réduction du méthane, et la création d’emplois syndiqués et bien rémunérés dans des secteurs tels que la fabrication et la construction. Parmi les principales revendications figurent la suppression des lacunes réglementaires dans les réseaux de distribution, la mise en place d'inspections annuelles obligatoires des installations et l'application de réglementations plus strictes en matière de torchage et de rejet de gaz naturel. En fin de compte, la campagne « Luttons contre les fuites de gaz » vise à contribuer au développement d'un secteur énergétique durable et économiquement viable en améliorant les résultats sur le plan environnemental.

Sommet forestier « Pour vivre de la forêt » (mai 2025)

À l'initiative d'Unifor, le sommet « Pour vivre de la forêt », qui s'est tenu à Chicoutimi, au Québec, a réuni plus de 200 intervenants : travailleuses et travailleurs forestiers, ONGE, Premières Nations, représentants de l'industrie, élus et leaders communautaires afin de discuter de l'urgence d'une nouvelle vision durable pour le régime forestier de la province. L'objectif était de parvenir à un consensus autour de piliers fondamentaux, axés sur la viabilité économique, la transition industrielle, la responsabilité écologique, le dialogue social, la réconciliation et la gouvernance inclusive.

Tout au long de la journée, les participantes et participants ont souligné l'importance de s'éloigner d'un modèle à court terme basé sur l'extraction pour s'orienter vers un modèle qui respecte à la fois les communautés locales et les écosystèmes et qui puisse maintenir des emplois de qualité. Le sommet a mis en évidence la nécessité de renforcer le rôle des travailleuses et travailleurs et des collectivités dans la gouvernance forestière, d'assurer des avantages à long terme pour les régions rurales et de promouvoir des pratiques de gestion forestière et des stratégies industrielles qui respectent les limites écologiques.

Les neuf propositions qui ont servi de base aux discussions du sommet sont accessibles ici.

Défis actuels et futurs

Les émissions mondiales de gaz à effet de serre restent obstinément élevées, et les phénomènes météorologiques extrêmes (inondations, incendies, vagues de chaleur) sont de plus en plus fréquents et destructeurs. L'objectif internationalement reconnu de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C est déjà sérieusement compromis, les données récentes montrant que le monde a temporairement dépassé ce seuil pour la première fois sur une période de 12 mois, ce qui montre à quel point nous sommes proches de nous exposer à des effets climatiques plus graves et irréversibles.

Les pressions exercées par les humains entraînent une érosion sans précédent de la biodiversité. Près de 48 % des espèces surveillées ont vu leur population diminuer en 2023, avec des taux d'extinction 100 à 10 000 fois supérieurs aux niveaux de référence. La perte de forêts primaires tropicales a atteint un niveau record de 6,7 millions d'hectares en 2024 (soit le double de la perte de l'année précédente), principalement en raison des incendies, de l'expansion de l'agriculture et des activités illégales. Dans les écosystèmes d'eau douce, environ 24 % des espèces clés sont menacées. Les récifs coralliens, habitats marins essentiels, subissent un blanchissement mondial qui touche environ 84 % des récifs. Les scientifiques soulignent la nécessité de prendre des mesures transformatrices urgentes : intensifier la conservation, financer la biodiversité et intégrer la nature dans la planification économique. Le Canada a connu ses propres signaux alarmants : la saison des feux de forêt de 2023 a été la pire jamais enregistrée, avec plus de 18 millions d'hectares brûlés, contribuant de manière significative aux émissions mondiales de carbone et menaçant à la fois la biodiversité et la santé humaine. À elles seules, les émissions de CO₂ provenant des feux de forêt ont presque égalé l'ensemble des émissions anthropiques du Canada pour cette année-là. La saison des feux de forêt de 2025 semble suivre cette nouvelle tendance à la destruction accrue.

Si le nouveau gouvernement libéral dirigé par le Premier ministre Mark Carney a donné la priorité à des projets de construction nationale en réponse à la guerre commerciale irresponsable et inutile lancée par l'administration Trump, les critiques ont exprimé leur déception face à l'absence, jusqu'à présent, de mesures climatiques robustes et de soutien aux travailleuses et travailleurs dans le programme de son gouvernement. Le Sommet des dirigeants du G7 en Alberta a largement ignoré les questions liées au climat et aux travailleuses et travailleurs, tandis que la précipitation à donner la priorité aux impératifs économiques en réponse aux menaces tarifaires, incarnée dans le projet de loi C-5, a été critiquée pour son risque de bafouer les protections des travailleuses et travailleurs, des Autochtones et de l'environnement.

Ces préoccupations ont été reprises au niveau provincial, où divers gouvernements ont lancé des initiatives visant à éliminer les soi-disant barrières commerciales interprovinciales sans consulter les partenaires sociaux et les parties prenantes autochtones. On comprend que les sceptiques aient brandi le spectre d'un nivellement par le bas, où les différences réglementaires seraient gommées au profit des réglementations les plus laxistes, avec des conséquences inquiétantes pour les normes d'emploi et les lois en matière de santé et de sécurité. Dans le cas de l'Ontario, le projet de loi 5 du gouvernement Doug Ford, adopté sans consultation, va jusqu'à permettre au gouvernement de désigner n'importe quelle partie de l'Ontario comme « zone économique spéciale » où les compagnies ou les projets seraient exemptés de toute loi provinciale, réglementation ou règlement municipal, tout cela au nom de l'accélération du développement.

Dans ce contexte, il n'est pas surprenant que les questions liées à la transition aient été reléguées au second plan, alors même que les catastrophes climatiques semblent s'aggraver à chaque saison. Les demandes répétées d'Unifor en faveur d'une stratégie industrielle cohérente et globale sont plus pertinentes que jamais : en concertation avec les partenaires sociaux et les acteurs industriels, les gouvernements à tous les niveaux doivent travailler ensemble pour forger une vision claire de ce que l'économie canadienne pourrait réaliser, c'est-à-dire une économie capable de produire des ressources et des composants à chaque étape des chaînes d'approvisionnement essentielles tout en maintenant de bons emplois du syndicat.

Conclusion et questions clés à prendre en considération

Alors que les perturbations écologiques et les risques liés au climat affectent de plus en plus les milieux de travail et les secteurs industriels, les syndicats et les sections locales doivent se préparer à s'engager de manière proactive dans la transition. Cela signifie non seulement protéger les emplois et les droits des membres, mais aussi leur fournir les outils, les connaissances et les structures nécessaires pour naviguer dans un contexte en mutation. Vous trouverez ci-dessous plusieurs exemples d'actions concrètes et de questions directrices à prendre en considération par les dirigeantes et dirigeants des sections locales, les conseils industriels et les représentantes et représentants d'Unifor dans le cadre de cet effort :

Dispositions des conventions collectives

Quelles sont les dispositions à négocier qui permettraient de mieux répondre aux défis liés à la transition? Il peut s'agir de dispositions sur l'évaluation des risques climatiques, la participation à la planification de la transition ou simplement des garanties de transition équitable en cas de changement technologique ou réglementaire.Modèles de rapports pour les représentantes et représentants syndicaux

Des modèles de rapports ou des listes de contrôle standardisés pourraient-ils aider à suivre les dispositions relatives au climat dans les conventions collectives ou les comités paritaires? De tels outils pourraient favoriser une coordination interne plus large et aider à identifier les tendances émergentes ou les écarts entre les différents secteurs.Comités sur l'environnement et le climat

Faut-il créer des comités dédiés à l'environnement ou à l'action pour le climat/la transition au sein du syndicat et dans quelles régions, secteurs ou milieux de travail leur création aurait-elle le plus d’effet? Comment ces comités pourraient-ils s'intégrer aux structures existantes en matière de santé et de sécurité ou de négociation?Outils d'évaluation des risques

Quels outils ou quelle expertise externe sont nécessaires pour évaluer la vulnérabilité des milieux de travail aux perturbations environnementales (par exemple, les risques liés à la chaîne d'approvisionnement, les conditions météorologiques extrêmes, les changements réglementaires)?Sensibilisation et formation

Quels formats (congés-éducation payés, ateliers, modules en ligne, réseaux de pairs) permettraient le mieux de sensibiliser les membres aux risques et aux opportunités de la transition climatique? Comment la formation peut-elle être adaptée par secteur ou par région?Politique industrielle et défense des intérêts

Quelles stratégies industrielles ou politiques publiques Unifor devrait-il privilégier pour soutenir ses membres dans les secteurs à forte intensité de carbone ou les activités industrielles qui dépendent des écosystèmes ou les perturbent? Cela pourrait inclure le financement de la diversification stratégique, de la reconversion écologique, des garanties d'emploi ou des aides au revenu pendant la transition.

Exemple de langage contractuel

Annexe A : Exemple de dispositions sur la transition équitable, section locale 2301 d'Unifor (Rio Tinto BC Works, Kitimat, Colombie-Britannique)

Section locale 2301 d'Unifor – Lettre d’entente sur la transition équitable

24-LE-no 4

Transition équitable – Technologie d'anodes sans carbone

La compagnie et le syndicat conviennent que, compte tenu des répercussions du réchauffement climatique sur notre planète, la réduction de l'empreinte carbone dans toutes les formes de fabrication revêt une grande importance.

De plus, la compagnie et le syndicat reconnaissent qu'ils ont un rôle à jouer dans la réduction des émissions de carbone provenant des activités de fusion de l'aluminium.

Nous reconnaissons également que le passage à d'autres procédés comporte un risque potentiel d'effets en aval sur les emplois et, en particulier, sur la sécurité d'emploi.

Le concept de transition équitable consiste à reconnaître que les choses doivent changer pour le bien de la planète et pour garantir que nous puissions continuer à fonctionner conformément à l'évolution des normes de l'industrie, des clients et des gouvernements.

Par conséquent, les parties conviennent de ce qui suit :

1. La compagnie s'engage à mener des discussions transparentes et continues avec le syndicat concernant l'introduction de la technologie d'anodes sans carbone qui pourrait avoir une incidence sur les conditions de travail et la sécurité d'emploi des employés avant de mettre en œuvre ces changements.

En outre, conformément à l’Entente sur l'amélioration des relations (juillet 2019), la compagnie accepte qu'une fois la technologie d'anodes sans carbone (recherche et développement) mise en place au Québec, les dirigeants de la section locale 2301 d'Unifor soient invités à venir voir la technologie en personne. Tous les frais liés à cette visite sur place seront pris en charge par la compagnie.

2. La compagnie convient que toute incidence directe ou indirecte sur le nombre d'emplois résultant de l'introduction de la technologie d'anodes sans carbone chez BC Works sera discutée avec le syndicat et gérée conformément aux processus décrits à l'article 24.

Nonobstant ce qui précède, la compagnie s'engage à ne procéder à aucune mise à pied de ses employés permanents à temps plein en conséquence directe ou indirecte de l'introduction de la technologie d'anodes sans carbone chez BC Works.

En outre, la compagnie s'engage à discuter avec le syndicat de diverses options supplémentaires pour les employés mis à pied, telles que :

la prise en compte de l'attrition dans la planification des mouvements de personnel pendant le déploiement du changement technologique;

le transfert vers d'autres postes au sein de BC Works;

la reconversion/formation et le placement dans d'autres postes au sein de BC Works;

des mesures d'incitation à la retraite qui seraient négociées avec le syndicat et alignées sur celles qui ont été appliquées ailleurs au sein de Rio Tinto Alcan Canada dans des circonstances similaires;

prise en compte de la possibilité de recourir aux travailleuses et travailleurs susceptibles d'être déplacés en raison de ce changement technologique dans le cadre de nouvelles opportunités de postes latéraux qui pourraient se présenter à la suite de la mise en œuvre de la technologie d'anodes sans carbone.

3. Comme par le passé, et si cela est viable pour l'avenir de notre entreprise et conforme à la vision de notre organisation, partager et discuter des opportunités commerciales pour le remplacement des activités existantes. Ces nouvelles activités pourraient être envisagées pour le transfert des employés déplacés de leur poste actuel.

4. La compagnie et le syndicat conviennent de collaborer afin d'obtenir toute aide gouvernementale supplémentaire, tant provinciale que fédérale, qui pourrait être accessible pour les employés touchés par les changements visant à réduire l'empreinte carbone.

Annexe B : Exemple de dispositions sur l’aide en cas de catastrophe

Article XX : Aide en cas de catastrophe et d’intervention d'urgence

Section 1 : Objet et portée

Le présent article décrit les droits et responsabilités des employés et de l'employeur en matière d’aide en cas de catastrophe et d'intervention d'urgence rendus nécessaires par des catastrophes naturelles, des phénomènes météorologiques violents ou d'autres situations d'urgence ayant une incidence sur les activités de l'employeur. Le présent article vise à protéger la sécurité et le bien-être des employés tout en garantissant que l'employeur puisse réagir efficacement aux situations d'urgence.

Section 2 : Participation volontaire

a) Aucun employé ne peut être tenu, comme condition d'emploi, de participer à des activités d’aide en cas de catastrophe ou d'intervention d'urgence. La participation à ces activités est strictement volontaire.

b) L'employeur tient à jour une liste des employés qui se sont portés bénévoles pour participer à des activités d’aide en cas de catastrophe et d'intervention d'urgence. Cette liste est mise à jour au moins une fois par an, et les employés peuvent y ajouter ou en retirer leur nom à tout moment.

c) Les employés bénévoles qui se portent volontaires pour participer aux opérations d’aide en cas de catastrophe et d’intervention d'urgence doivent recevoir une formation spécialisée adaptée aux tâches qui peuvent leur être assignées. Cette formation est dispensée aux frais de l'employeur et pendant les heures de travail rémunérées.

Section 3 : Santé et sécurité

a) L'employeur doit donner la priorité à la santé et à la sécurité de tous les employés participant à des activités d’aide en cas de catastrophe et d'intervention d'urgence.

b) Avant de s'engager dans une activité d’aide en cas de catastrophe ou d'intervention d'urgence, l'employeur doit procéder à une évaluation approfondie des risques et fournir aux employés un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comprenant notamment, mais sans s'y limiter :

Casques

Lunettes de sécurité ou lunettes de protection

Gants (adaptés à la tâche)

Vêtements haute visibilité

Protection respiratoire (si nécessaire)

Chaussures appropriées

c) L'employeur doit veiller à ce que les employés aient accès à de l'eau potable, à des installations sanitaires adéquates et à un abri approprié pendant les opérations d’aide et d'intervention d'urgence.

d) Les employés ont le droit de refuser d'effectuer toute tâche qu'ils jugent dangereuse ou qui présente un danger imminent pour leur santé ou leur sécurité. Aucune mesure disciplinaire ne sera prise à l'encontre d'un employé qui exerce ce droit.

e) L'employeur doit prévoir des pauses régulières et veiller à ce que les employés ne travaillent pas pendant des heures excessives pendant les opérations d’aide et d'intervention d'urgence.

Section 4 : Rémunération et avantages sociaux

a) Les employés bénévoles qui participent aux activités d’aide en cas de catastrophe et d'intervention d'urgence doivent être rémunérés à un taux [double/à temps et demi] pour toutes les heures travaillées.

b) En plus de leur taux horaire normal, les employés recevront une prime de risque de [X,XX] dollars par heure pour toutes les heures travaillées dans le cadre des activités d’aide en cas de catastrophe et d'intervention d'urgence.

c) Les employés qui sont blessés pendant qu'ils participent à des activités d’aide en cas de catastrophe et d'intervention d'urgence sont admissibles aux prestations d'indemnisation des accidents du travail prévues par la loi et la convention collective.

d) L'employeur fournit les repas et l'hébergement aux employés qui sont tenus de travailler loin de leur lieu de travail habituel pendant les activités d’aide en cas de catastrophe et d'intervention d'urgence.

Section 5 : Sécurité d'emploi

a) Les employés qui se portent bénévoles pour participer à des activités d’aide en cas de catastrophe et d'intervention d'urgence ne peuvent faire l'objet d'une mise à pied ou d'une mutation en raison de leur participation.

b) À l'issue de leur mission de secours et d'intervention d'urgence, les employés doivent être réintégrés à leur poste antérieur sans perte de salaire, d'avantages sociaux ou d'ancienneté.

Section 6 : Représentation du syndicat

a) Le syndicat a le droit de surveiller le respect du présent article par l'employeur.

b) L'employeur doit rencontrer le syndicat régulièrement pour discuter des plans de préparation aux catastrophes et d'intervention d'urgence.

c) Le syndicat a le droit de représenter les employés dans tout litige découlant du présent article.

Section 7 : Formation

a) L'employeur dispensera une formation complète à tous les employés bénévoles sur les secours en cas de catastrophe et les interventions d'urgence. La formation portera sur :

Les risques spécifiques liés aux opérations de secours en cas de catastrophe dans le secteur

L'utilisation correcte des EPI

Les premiers secours et la réanimation cardio-pulmonaire

Les techniques de recherche et de sauvetage

Les protocoles de communication

La gestion du stress et les ressources en santé mentale

b) La formation sera dispensée par des professionnels qualifiés et sera mise à jour régulièrement afin de refléter les meilleures pratiques et les nouvelles technologies.

Section 8 : Programme d'aide aux employés (PAE)

a) L'employeur doit fournir l'accès à un programme d'aide aux employés (PAE) confidentiel aux employés qui participent à des activités de secours en cas de catastrophe et d'intervention d'urgence. Le PAE doit fournir des services de conseil et de soutien pour aider les employés à faire face au stress et aux traumatismes liés à ces activités.

Section 9 : Durée et révision

a) Le présent article sera révisé et mis à jour si nécessaire, mais au moins tous les [deux/trois] ans, afin de garantir son efficacité et sa pertinence.